Tommy Orange, escritor cheyene y arapajó: “Parece cuestión de tiempo que el poder blanco quiera deshacerse de quien no sea ‘raza’ superior”

El nuevo libro del autor estadounidense, una de las voces más poderosas de la cultura nativoamericana, pinta un cuadro sobre lo que significa ser nativo en la sociedad actual

Tommy Orange es “indio”. Él utiliza conscientemente esa palabra para autodenominarse. Pero cree que cuando la pronuncian determinadas personas resulta insultante, reduccionista y anticuado. Se trata de un término impuesto hace 500 años desde el desconocimiento y que “a menudo, desde fuera, se usa como arma”, explica. Orange, nacido en Oakland (al este de San Francisco, California) hace 43 años, considera que indio es ofensivo y nativoamericano, a veces, demasiado genérico o formal. Lo más correcto es preguntar a qué pueblo o nación pertenece alguien; él, por ejemplo, es cheyene y también arapajó de Oklahoma. Orange lo cuenta con sencillez, acostumbrado a la pregunta, pero nunca aburrido de ella: si tiene que hacerlo, lo explicará una y mil veces. Ha aprendido a aplicar esa pedagogía con naturalidad, en su vida y sus libros. Es autor de Ni aquí ni allí (AdN, 2018), una novela de mirada refrescante sobre una docena de personajes nativos de distintos pueblos y generaciones, que en su lanzamiento se convirtió en un éxito. En EE UU ganó el premio nacional de la crítica literaria a la mejor nueva voz y fue finalista del Pulitzer en 2019. El año pasado publicó en inglés Estrellas errantes, una obra que es precuela y secuela a la vez, que llega ahora en español, traducido por Laura Manero Jiménez y editado también por AdN.

Ni en sus libros ni en su vida, las elecciones de Orange son al azar, tampoco forzadas. Cuenta lo que vive y lo que ve. Para la charla con EL PAÍS escoge la Intertribal Friendship House de su Oakland natal, centro de cultura corazón de la comunidad, donde en una sala se celebra el centenario de una de las vecinas (con tarta y bingo) y, en la otra, voluntarios preparan botes de tomate, judías y pañales para repartir. Llega tocado con una gorra con el roble representativo de Oakland (cuya traducción sería “tierra de robles”) y acompañado de la persona a la que ha dedicado sus libros: su hijo Felix, de 12 años, que aprovecha para hacer un proyecto escolar. La comunidad es la esencia de lo que es Orange y son sus escritos. Lo fue en su debut y lo es en su nuevo libro, donde tira del hilo que dejó colgando al final del anterior. Tras varios acontecimientos traumáticos, retoma la historia de los tres jóvenes hermanos Red Feather y de sus abuelas, Opal y Jacquie.

La cultura nativa y tribal impregna sus libros, pero él niega ser activista (”ya hay gente sobre el terreno, nunca podré hacer lo mismo en un contexto artístico”) o querer hacer pedagogía (“para eso están los libros de historia”). Sin embargo, en sus páginas vuelve al pasado de los Red Feather y los Bear Shield para contar la masacre de Sand Creek, en 1864, y la creación de las primeras escuelas para reeducar a los nativos; curiosamente, supo de esa historia en un viaje a Suecia para traducir su libro, durante una visita a un museo. Sus personajes saltan desde los antepasados al hoy, donde toca desde los tiroteos masivos hasta la crisis de los opioides, el abandono escolar, las adicciones al alcohol, internet o la comida basura. Son problemáticas que atraviesan de manera general las sociedades actuales, pero mucho la estadounidense y especialmente entre los nativos.

Orange es una de las nuevas y más poderosas voces de la cultura nativoamericana. En sus historias tienen cabida desde los powwows (ceremonias donde se reúnen y festejan distintas tribus) a las redes sociales, de las llamadas “personas medicina” a la quimioterapia. Su expresión de la tradición es contemporánea. Por ejemplo, muestra lo complejo que resulta que las costumbres pasen de generación en generación, pero también cómo cada una lucha por mantenerla y perpetuarla a su manera. En Estrellas errantes, escribe: “Que conserven algo procedente de tu madre será una especie de milagro, igual que todos los indios vivos más allá de 1900 son una especie de milagro”. ¿Es eso cierto hoy?

“Es un milagro, con todos los esfuerzos que hicieron para tratar de deshacerse de nosotros”. Pero ¿quién es el sujeto de esa frase?, ¿quiénes son “ellos”? “El Gobierno de Estados Unidos”, responde, sin dilación. ¿Sigue ocurriendo? “Por supuesto. Donald Trump ha sido antinativo durante décadas”, suelta, recordando cómo el presidente llamó “falsa Pocahontas” a la senadora demócrata Elizabeth Warren en 2017, cuando esta citó sus orígenes indígenas (y acabó demostrándolos con una prueba de ADN). “Es una burla a los nativos. Él decide quién es indio y cómo es físicamente. Mucha gente piensa como les enseñaron en la escuela, como si solo eso fuera válido. Todo el que sea diverso no sirve. Pero si comparas a alguien de Alaska, de piel pálida y rasgos distintos, con alguien de Florida, un alto seminola, ves que son dos fenotipos diferentes, con naciones, lenguas y visiones del mundo totalmente distintas. Y resulta que caemos bajo la misma financiación federal, nomenclatura y categoría. Ahí está, categorías”, remacha. “Y podemos usar esas similitudes como ventaja, pero también ser despreciados e igualados en esa idea de que no vales, no existes, solo esa versión de hace 400 años”.

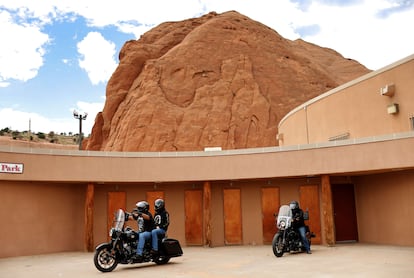

Orange, que es profesor a distancia en la universidad de Santa Fe, Nuevo México, tiene un discurso conciso, sin alzar la voz, pero con las ideas clarísimas. Para él, esas categorizaciones con las que los distintos gobiernos y en especial los de Trump tratan de someter a su pueblo, a sus pueblos (recuerda que hay 574 naciones reconocidas en EE UU, pero hay alrededor de 400 más), son gasolina para sus escritos. Por ejemplo, en el nuevo libro, las escolarizaciones forzosas que sufrieron los nativos. Al final de su legislatura, el presidente Joe Biden pidió perdón por esos terribles internados. Insiste en que busca novelar, no hacer libros de historia, “pero para que la gente lo entienda, tienes que escribir las cosas que realmente pasaron, meterles en el contexto y que comprendan las historias juntas”. Lo hace entremezclando sucesos reales con personajes inventados.

A través de ellos, Orange refleja el orgullo cultural, pero también lo difícil que es mantenerlo. Como explica, hubo muchos momentos de los últimos 500 años durante los cuales “había más posibilidad de sobrevivir si te mezclabas”. Ahora, esa mezcla es motivo de orgullo, de reconocimiento común; “el problema es intentar que los niños se interesen por esa cultura, cuando tienes esa ruidosísima cultura estadounidense y a internet para competir con ello, así que es diferente, mismo problema con diferente contexto en cuanto a por qué la cultura es difícil de transmitir”, apunta. También por eso es un orgullo para él y algo que nunca habría soñado ver hasta dónde ha llegado su libro. “Un poco sobrecogedor, con más de 30 traducciones”, reconoce sobre Ni aquí ni allí. “Cuando empezó fue una experiencia muy guay, además los derechos de traducción dan dinero, y posibilidades de viajar. Antes nunca viajaba fuera de Estados Unidos, solo dentro y por eventos deportivos”.

Orange nunca le dio demasiadas vueltas a cuál era el camino a seguir, ni el lenguaje a utilizar (nada impostado, solo contemporáneo: palabras como “hostia”, “mierda” y “joder” se repiten sin remilgo), ni a que Oakland sería el escenario. Todo llegó solo: es su vida, su gente, su escenario habitual. Ya hay demasiadas historias basadas en Nueva York o Hollywood, opina, y Oakland “merece la pena”. ”Tenía muchas ganas de escribir una novela contemporánea porque solo se nos describe históricamente, como decía antes, con el asunto de los indios y los peregrinos. Las escuelas llevan enseñando solo eso durante 400 años. Y hay muchas historias más relevantes, pero se elige eso porque fue diseñado de esa manera, no por accidente”, asegura. “Quería resistirme a todo el contexto histórico que nos ha inundado y pintar un cuadro de lo que realmente es ser nativo ahora”.

Puede parecer que su visión es negativa. Pero es simplemente realista. El escritor cree que algo está cambiando, que hay formas de arte que hace 10 o 20 años no habrían calado en la sociedad. Están sus libros; los poemas de Joy Harjo, la primera nativa americana en ser distinguida como Poeta Laureada; películas como Los asesinos de la luna; series como Reservation Dogs. “He oído que lo llaman el renacimiento nativoamericano”, concede. También cree que se debe a un cambio de tendencia: los blancos están en remisión, con un 75% del censo identificándose como tal, en una mayoría que acabará en 2044, según los cálculos. Pero para él no significa que el poder blanco acabe. “Cuando el supremacismo blanco toma el poder y dice ‘están quedándose con nuestros puestos de trabajo, tenemos que deportarlos’, no se trata solo de los mexicanos, se trata de un sentido de pertenencia, de destruir todos los programas de diversidad. El mensaje es: ‘Les dieron el trabajo por su raza’. Pero resulta que todos los que están en el poder son blancos. ¿Eso no es raza, son méritos?”.

Después, reflexiona: “Esto podría derivar [hace una pausa y sonríe tímidamente]... en genocidio. Tal vez suene un poco fuerte, pero con el poder blanco y la antiinmigración parece cuestión de tiempo, es la dirección en la que van, deshacerse de las personas que no son de ‘raza superior’. Está en el libro de instrucciones nazi, y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hizo dos saludos nazis en la inauguración presidencial. Así que no, en este momento, no es un lenguaje extremo. En 20 años, ¿miraremos hacia atrás como si estos fueran los últimos estertores antes del cambio inevitable en la forma en que pensamos sobre lo que se supone que debe ser este país? ¿O Estados Unidos va a empezar la Tercera Guerra Mundial y va a morir un montón de gente? ¿Va a haber un movimiento supremacista blanco que se envalentone más y trate de difundir su mensaje? Honestamente, en este momento, no lo sé”.

Las reflexiones de Orange sobre poder, raza, naciones e identidad le han llevado a conectar fuertemente con el también escritor Kaveh Akbar, autor de ¡Mártir! y otra de las voces de su generación. En la pandemia, se fueron mandando cartas semanales e intercambiando manuscritos, ayudándose a editarlos y mejorarlos. “Somos amigos cercanos, y no tengo muchos más escritores en mi vida. Mis amigos son la gente con la que crecí, y no son escritores ni lectores, sino tipos que hacen todo tipo de cosas y no vienen de la literatura”, explica. Al contrario que Orange, Akbar tiene presente de manera directa al presidente Trump en su libro, pero no lo cita por su nombre, como tampoco en sus entrevistas. Orange no duda en hacerlo. Su próximo libro está a punto de llegar a manos de su editor. No desvela nada, pero no tratará de la misma saga que los dos primeros. Quiere explorar otros frentes.

Entonces, ¿le preocupa el futuro? “Bueno, ahora mismo no, pero él va contra la educación y las artes, y si haces un diagrama de esos campos, estoy justo ahí”, afirma, haciendo dos círculos con los dedos y acercándolos. Y si mete en ese diagrama a los no blancos, también. “También”, sonríe, “lo veo, pero ahora mismo no creo que sea algo por lo que preocuparse, pero sí de lo que estar alerta”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma